今回は言語の起原から文字まで気になる洞察をいくつか紹介してみたいと思います。インタラクションとの直接の関係はないかもしれませんが、相互のやりとりという観点からはなにからしらの示唆があるものとも思います。

–

ブーバ・キキ効果

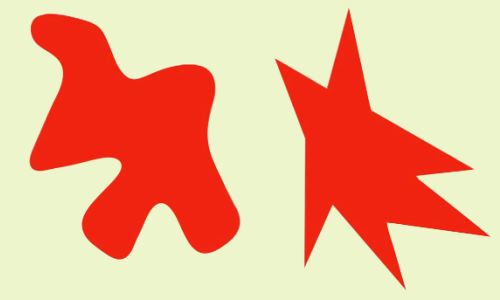

これまで、言語の音と視覚的印象に関して、その関係は恣意的(任意、無作為)で文化・言語の枠を超えた法則はないとされてきた。例えば、「イヌ」という音は、イヌの視覚的な像とはなんの関係もない。これに対し、聴覚表象と視覚表象とのあいだに、非恣意的な関係があらかじめ存在していたのではないということを示唆しているのが、ブーバ・キキ効果だ。

上の2つの図のうち、どちらが「ブーバ」で、どちらが「キキ」かという問いに対して、母国語や文化に関係なく95〜98%の人は、染みのような左の図形が「ブーバ」で、ギザギザの右の図形を「キキ」だと答える。聴覚表象と視覚表象の関係はまったく恣意的な訳ではないようだ。

幻肢研究で有名な神経科学者ラマチャンドランは、ブーバ・キキ効果にみられるような、非恣意的な関係が、視覚と発声の間にもあることを著書『脳のなかの幽霊、ふたたび』のなかで指摘している。

「小さい」「少し」を意味する「teeny(ティーニー) weeny(ウィーニー)」「un(アン) peu(プ)」「diminutive(ディミニュティブ)」という言葉を言ってみてください。次は、「大きい」意味する「enourmous(イナーマス)」、「large(ラージ)」といった言葉を言ってみてください。そして唇の動きを見てください。唇は、あなたが言っているものの視覚的外形を物理的にまねています。

ラマチャンドランは、さらにもうひとつ、手の運動と口の運動にも脳内では共感覚的な翻訳(共同運動)があると言う。

ダーウィンは、人がはさみでものを切るときに、あたかも指の動きをそっくりそのまま繰り返しているかのように、あるいはまねているかのように、無意識に歯を食いしばったりゆるめたりすることに気がつきました。

視覚と聴覚の共感覚的翻訳(ブーバ・キキ効果)、聴覚と口の運動に関する翻訳(teenyなど)、手と口に関する運動から運動への翻訳(共同運動)、この3つのよって原型的な言語が創出されたという説をラマチャンドランは唱えてる。もう少し分かりやすく言うと、言葉は共感覚や共同運動といった、聴覚や発声と視覚や手の運動感覚との脳内の混線=翻訳から生まれてきたのではないか、ということである。

言葉が生まれる過程では、お互いの発話内容を理解するための規則、例えば発音された「イヌ」が実際のイヌを指し示すような規則が必要となる。手にした書籍にはこれ以上の詳細な説明が無かったため、ここからは、私の推測になるが、人が言語を持つ以前は、お互いに意志を疎通しようとして何度となく身振りや発声を繰り返しお互いに何事かを伝えようとしていた。その繰り返しの中で共有可能な規則が言葉として定着し、そうでないものは捨て去られる。何を規則として定着させ、何を捨て去るかを決定していったものこそが、人に予め備わっていた感覚を翻訳する能力であったのではないかと思う。

–

ニカラグア手話

次に紹介するニカラグア手話は、上に述べたような原初的な言語から、言語が洗練された体系を持つに到った過程を示す事例である。

ニカラグア手話は、1970年代末から80年代にかけてニカラグア共和国の学校で聴覚障害児によって創出された自然発生的な手話で、世界で最も新しく誕生した言語とされ、 また、歴史上はじめて学者たちによって誕生の瞬間が目撃された言語であるとされる、極めて特殊、且つ重要な事例と言われている。

ニカラグアではサンディニスタ革命以前、聴覚障害児は社会から疎外され、身内にしか通じない「自家製」のサイン体系を使って友人や家族とコミュニケーションを行うだけだった。サンディニスタ革命が起こり、聴覚障害児の特別教育施設が設けられると、首都マナグアの2つの学校に数百人の聴覚障害児が顔をあわせるようになった。新設された特別教育施設では、スペイン語を用いた指文字と読唇術による教育手法を採用していたが、 単語という概念を持たなかった彼らのコミュニケーション生成に全く影響を与えず、スペイン語教育はあまり成果を収めなかった。この状況下で、子供達はそれぞれの「自家製」のサインを組み合わせながら、「ピジン語(混成語)」のような共通のサインを発達させていった。教育にあたっていた大人達には、子供達がどのように意志を疎通しあっているのか、全く分からなかったそうだ。

それまで、散逸していたものが集まり、コミュニティとなった時に思いがけない発展が起きる。しかも、10年という短い期間で。これは驚嘆すべき事実ではないだろうか。

an original group of home signers came up with an elemental pidgin among themselves, known to linguists as Lenguaje de Signos Nicaragense.This was the comparatively crude signing among the older students. Then, very young children of 5 or 6 had come into the school system. Quickly mastering the pidgin from their elder peers, they had then taken it, quite unconsciously, to a far higher level.

年長の学生が使っていたピジン語を覚え、ニュアンスに富み、組織だった「言語」へと発展させたのは、新しく入学したばかりの5、6歳の若い世代だった。5、6歳と言えば、ちょうどすべての文法を獲得する時期と言われている。文法を獲得する能力とは、文法を生成する能力と表裏なのだろうか…。年少者が発展させたニカラグア手話は、現在ニカラグアの公用語として認められている。

“I can remember my childhood,” he signs, “but I can also remember not having any way to communicate. Then, my mind was just a blank.”

これは、マナグアで15才から手話を学んだある青年の言葉だ。言葉は他者に対するのコミュニケーションの手段であると同時に、思考をつかさどるものである、ということが人生の一部として語られている。私たちは、考えたことを伝えるために言語を持つに到ったのだろうか、それとも、伝える手段を持つことによって伝える内容を生みだしたのだろうか…。その答えは、コミュニケーション手段と思考とは相互に依存した関係にあるということのようだ。その関係を次に見てみたい。

–

声の文化と文字の文化

私たちは、文章を書くということを日常的に行い、書くということを深く内面化しているために、書くということで意識や思考が変わったということを想像することは難いが、W.J.オングの著書『声の文化と文字の文化』のなかでは、2つの文化における驚くべき「心性(メンタリティ)」の相違が丁寧に解説されている。

そもそも深く考えるということのスタイルや意味が、文字のない世界では大きく異なる。

そこ(深い思索)には、話の相手が、ほとんど必須である。なぜなら、たてつづけに何時間もひとりごとを言い続けるのは難しいからである。声の文化においては、長くつづく思考は、つねに人とのコミュニケーションと結びついている。

また、深い思索を行ったとしても、もう一度同じ思考の流れを再現したり、きちんと前回の思考過程が再現できているかどうかを検証するための道具が無いのだ。思考過程を再現するテクストが存在しないために、「記憶できる」事でなければ思索も意味を持たなかった。

一次的な声の文化では、よく考えて言い表された思考を記憶にとどめ、それを再現するという問題を効果的に解くためには、すぐに口に出るように作られた記憶 しやすい型にもとづいた思考をしなければならない。このような思考は、つぎのようなしかたで口に出されなければならない。すなわち、強いリズムがあって均衡がとれている型にしたがったり、反復とか対句を用いたり、頭韻や母音韻をふんだり、形容詞を冠したり、その他の決まり文句的な表現を用いたり、紋切り型 のテーマ(集会、食事、決闘、英雄の助太刀、など)ごとにきまっている話しかたにしたがったり、だれもがたえず耳にしているために難なく思い出せ、それ自体も、記憶しやすく、思いだしやすいように型にはまっていることわざを援用したり、あるいは、その他の記憶をたすける形式にしたがったりすることである。 まじめな思考も、記憶のシステムと織り合わされている。記憶を助けるという必要が、統語法さえも決定するのである。

オングはこの他にもいくつかの研究を引きながら、2つの文化の違いを明らかにしているが、なかでも読み書き能力がない者の思考が状況依存的で抽象度が低い認識を行うとする事例は興味深い。

読み書きができない被験者たちは、幾何学的な図形を識別するのに、それぞれの図形に現実の諸対象の名前を当てはめることによってし、けっして抽象的に、円、四角形等としては識別しなかった。円は、皿、ふるい、バケツ、時計、月などと呼ばれ、四角形は、鏡、ドア、家、アンズ乾燥板などと呼ばれた。

「声の文化と文字の文化」ではこの後、手書き文字の文化と印刷が与えた影響についての研究が続くが、その主題は文化の優劣ではなく、「どんな発明にもまして、書くことは、人間の意識をつくりかえ」、「われわれは、人間とはこういうものだ、として了解してきたことがらを考え直さざるを得なくなった」ということにある。

–

今回のエントリーは、言語の非恣意性や、コミュニティによる言語形成の実態、書くことによる心的構造の変化という3つのトピックは、言語の発声プロセスを時系列に追うものであるという、無邪気な発見から始まっている。3つのトピックを総括する結論めいたものはないが、言葉に関しては、「われわれは、人間とはこういうものだ、として了解してきたことがらを考え直さざるを得なくな」るような興味深い不思議にまだまだ出会うことが可能なようだ…

–

参考情報:

・『脳のなかの幽霊、ふたたび』, V.S.ラマチャンドラン

・「言語」,wikipedia

・‘A Linguistic Big Bang’ , New York Times

・‘The Birth of Language’,? Radium Software

・『声の文化と文字の文化』,W.J.オング