物体をさわっているかどうかをわかるらしいです。(笑)

スラッシュドットより

ちょっと、早い4月バカってことでしょうか。

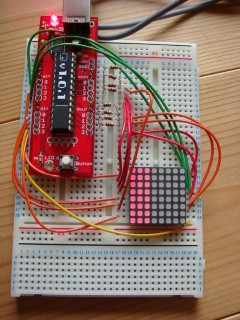

マトリクスLED(BU5004-R)

先日、秋月電子で購入。

processing->Gainerでコントロールしようとしたが、どうしてもうまく行かなかった。

上の写真は、Gainerから制御したときの様子。Gainerのmode6で、setHigh()など行うと、列や行単位の制御はできた。

一列のなかをつけたり、消したりということはできなかった。

本来mode7でやるらしいが、processingにはmode7は無い。(みたい)

あえなく、Flash->GSP->Gainerに変更。

画面上でマウスを使って絵を書いて、1フレームづつ保存してアニメーションを作るようなものを制作中。

ちょっと、ペンディングしてるので再開しないと。

Greener Gadgets

今月のWeb Designingに出ていた、

Greener Gadgets Design Competition 2008

のグランプリ作品です。

今使っている電化製品が、どれだけ電気を消費しているかを知ることから

エコライフははじまる、的な作品です。

先日行った「東京工芸大学芸術学部卒業制作展」でも同じような作品があり、

一緒に行った友人と、こういうのあったらいいなー、と話していたところでした。

ただ、その作品は無線管理のために、

それ自体がコンセントにつながれて電気を消費してしまう、

という致命的な欠点を抱えていたのですが、

これはだいぶそういう点でも問題が少なくてすみそうです。

Ishii Hiroshi

会社で石井裕さんの講演のビデオを紹介された。

かなり、グッとくる人だった。

(2歳からPDAをつかっていたらしい。)

Tangible bitsや、作品のいくつかについては知っていたが、何となくロマンチックな印象を抱いていたので、あんなに前のめりな感じだったのは、意外。

(前のめり加減がかなり良いのです。)

と、生き方的にかなりグッと来る一方で、ビデオのなかでTangibleであることの意味を話してたので、ちょっと紹介します。

–

(情報が物理的に知覚できるということは)

Peripheralなawarenessを活用できる

ディスプレイのように集中を強いずに、backgroundの意識で情報処理が可能になる。

過去に培われたKnowledgeが活用できる

モノの形状が、それで何ができるかを伝える

アフォーダンス

Collaborativeな環境をつくることができる

Coincidence of input and output device

入力がキーボードとマウスに限られないので、複数の人がいくつかのモノを操作して

コラボレーションが可能になる。

–

など。

こんなことを意識していたら、ちょっとは役にたつアイディアや、プロトタイプも出来るかもしれない…

いや、できる(はず)。

You tubeにもいくつかあがってたので、リンクしておきます。

プロフェッショナル 石井裕

NHKの番組の時より、講演のビデオの時の方が、グッとくる話をされてました。(ちなみに)

Nintendo DSでシンセ

またまた変化球ですが、KORGのMS-10というシンセサイザーをもとにした世界初のニンテンドーDS専用音楽ソフトが7月に発売されるそうです。ワイヤレス通信で複数台での同時プレイもできるとか。

ちょっとこれは欲しい。

サイトはこちら

嫁が家計簿を付けると言って買ったまま、ほとんど使われていないDSを使うときが来たみたいです。?

FontWeight by processing

source code:fontweight.pde

Fontをloadして何かしようと思い制作。

ほんとは、fontのウェイトによって、重く見えたり、軽く見えたりしたかったが、今回はウェイト1種類のみ。

AppleSMS(Daniel Shiffman氏のMacBookの加速度センサーから値を取得するライブラリ)と、traer.phisics(パーティクルシステム)のライブラリを使用。

Source Codeのものは、MacBookを傾けると、傾きにあわせて文字が動きます。MacBookじゃないと動きません。

こちらのアプレットのサンプルでは、加速度センサーのかわりに 、マウスの位置を使用しています。

マウスだと、驚きが半減。モノと画面の一致がやっぱり面白い。

生体信号でスイッチON/OFF。バイオスイッチ MCTOS

さっきテレビでやっていたので紹介。

手足や全身の筋肉などが動かなくなってしまった人がコミュニケーションを取れるようにと開発された機械だけれど、とても未来的で感激する。市販されているというのも魅力的。

脳波や眼電信号といった生体信号によってスイッチをON/OFFできるので、テレビ番組では、沈静時の脳波と興奮時の脳波を判別して、クマがシンバルを叩くおもちゃのON/OFFを操作していた。

30:5 by NIN

Nin Inch Nails がghostsというアルバムの収録に使ったと思われるデバイスが、

YouTubeに公開されていました。ピアノとつながっているみたいです。

Voronoi

Voronoi from shiffman on Vimeo.

これ、結構ショック。Daniel Shiffman氏のProcessingの作品です。やっぱり、本物はすごい。

あー、もうボロノイ図が気になってしょうがいない。

もう、がんばってボロノイ図の書き方を理解するしかない。

(physicalネタじゃなくてすいません。ボロノイ図をつかってデバイス入力は面白そう!)

Built with Processing [改訂版]

が間もなく出ると、Amazonさんが教えてくれました。

買ったきりほとんど触っていない人にとっても、

法外な値段で買った人にとっても、

いいんだか、わるいんだか、ですね。