小学館『小学一年生』 の付録。

知人から聞いて、さっそく購入。

「さて、弾いてみるか」と思いきや、手のサイズが子供サイズでした。

それでも、データグローブが、550円。これは買いでしょ!

Momaの展覧会。

// Elasticというのは、弾力性があるって意味らしい。

http://www.moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/

//サイトは、中村勇吾さん。美しい。

カテゴリに3Dプリンターがあったり、processingがあったり、mashupが

作品として展示されてたり、世の中変わったぽい、感覚を味わう。

//もちろん、サイトでしかみてませんが…

—

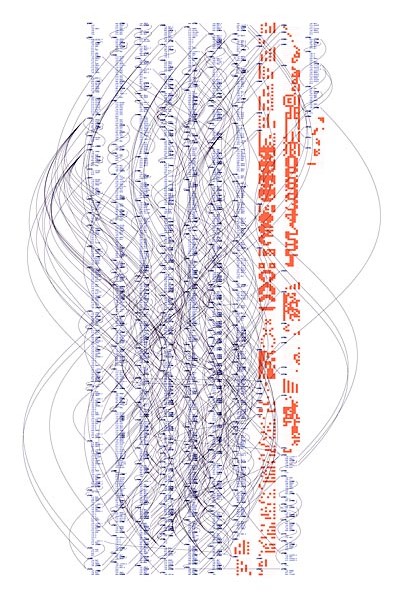

上の作品は、processing を作ったBen Fry氏がprocessingで作った作品。

パックマンの ソースコードのgoto文やif文にしたがって、カーブがある線が描かれてる様子。

Ben Fry氏のVisualizing Data(processing 解説本?)を読んでも、データを視覚的に

表現することにかなり関心があり、processing自体がこういう目的のために作られている

のが分かる。 洋書だが、おススメ。

デバイスを使うときも、デバイスから得られた数値がどう表現されるのか、という

ことが面白さを決めるような気がする。デバイスからの入力もV isualing dataってこと

ですかね…

Processingで、Sonia(サウンド入力)とtraer.phisics(パーティクルシステム)のライブラリを使ってみた。入力レベルに応じて、ラインが揺れる。

<

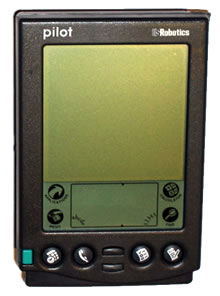

もちろん、マルチタッチではないが、スタイラス(ペンのようなもの)を使った文字入力

でPalmは良くできてた。

ジェフ・ホーキンスの話を読むと、開発当初、文字認識には相当苦労していた

らしい。 この時の話はとても面白くて、ユーザテストをしてみると、ユーザーは

何故、自分が書いた「A」を「A」として認識してくれないのか、その理由が分からない

から、ずーっと「A」を正しく認識してもらうことができなかったのだという。

システムが「A」と認識してくれる形=書き方がユーザーは分からないからだ。

そこで、正しい書き方(これはシステムが認識しやすい単純化されたものになっている)

を示して、そのとおりに書いてもらえば良いという、発想の転換が起こる。

システム側がいろんな人が書く「A」のパターンを認識して賢くなるのではなく、

ユーザ側がシステムに分かってもらう「A」の書き方を覚えるようにする、という

転換。

キーボードではタイピングを覚えるように、入力方法を学習してもらえるはずだ、

その方法がスマートで明快なルールがあれば、と考えたそうだ。

確かに、その通り。

フィジカルなインターフェイスを用いるとき、より直感的に操作できることが

良いことなのだが、ある時は、その操作を記号化(反直感的であるルールに基づいて

構成すること)することの方が、優れた解決になるということがある、ということなのだと思う。

アップルがマルチタッチの特許を出願しているとのこと。

ipod touchをいじってる時に、コピペできなくて、結構つらかった。

早く実用化してくるといいのに。

でも、いろいろ考えますねぇ。

本来、直感的に使えるようになることが目的(だと思う)なのに、

なんとなく手話を覚えるような感覚があります。

結局、自然な動作ではなくて、動作を記号に置き換えて、

記号を覚えるということになってるところが…

インスタレーションなどの表現よりの使い方や、

ゲームのようなエンターテイメントでも無いところで、

フィジカルなインターフェイスをどう使っていくかは、かなり大事だなぁ。

加速度センサーを使ったインターフェイスの語彙を考えてみようかな…

ちょっと変化球気味ですが、?createdigitalmusicというこのサイト、おもろいです。こんなのとか。音がいい。??A Brief Conversation Resulting in One Less Child from stretta on Vimeo.

Quarz Composer で作った映像が、ソースとともに公開されている、未来派図画工作のサイト。?

で、何かできないのかなと探してみたら、wiimote とQuarz?Composer を組み合わせてごにょごにょやっているっぽいサイトを発見。

Quartz Composer and the Nintendo Wii Remote – QCWii a demo application

早速ダウンロードして、QCWii.appを起動。Wiiリモコンの1と2ボタンを両方押しつつ、QCWiiの Connect with wii remote?をクリックしてしばらく待つと繋がった。

加速度センサーに反応して、ティーポットがぐるぐる回って面白い。もちろん十字キーなどのボタンもバッチリ効く。Full Screenからの復帰がHOMEボタンだったりして楽しい。

QCWiiのソースコードも公開されているので、気合いで頑張れば何かできる。のか?

まずは Quartz Composerの使い方からか…?

WiiFit バランスボードについて調べる

データ構造に関する説明もある。

加速度センサーの値をOSXで表示するサンプル。

すでに、いろいろやられてます。すごい!

processing関連は見つからなかったが…

先日、Processingのことを調べていたらKarl Simsの名前をみつけて、

ちょっと懐かしくなり、調べてみたくなった。

#古い作品はデバイスは使ってないが、ディスプレイの中はフィジカルだ。

–

Karl Sims

Karl Sims studied computer graphics at the MIT Media Lab, and Life Sciences as an undergraduate at MIT. He currently leads GenArts, Inc. in Cambridge, Massachusetts, which creates special effects software for the motion picture industry.

とのことだ。CG制作会社を最近はやっているのだろうか…

–

役に立つのはこのあたり

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Sims

http://www.biota.org/ksims/

http://www.genarts.com/karl/

その1、”Desining Interaction”を少々読む。

IDEOのTECH BOXの創始者(?)であり、Palm VのデザイナーのDennis Boyleのあたりを読んだ。

Bill Atkinsonや、Rob Haitaniの話のあとだと、ちょっと物足りない。

その2、wiimoteをprocessingから認識させる。ひとまず、成功。

使わせて頂いたライブラリは、これ。

サンプルは、wrj4p5の作者の方のこれを使わせてもらった。

これらをみつけるのに結構時間がかかった。

それから、恥ずかしながらjavaを良く知らないので、jarファイルのつくり方というか、

パスがどうなってるのかもわからず、はじめてから2時間くらいはかかってしまった。

次は、加速度センサーをもうちょいいじってみるつもり。